Nella storia della cultura occidentale, le prime descrizioni di anomalie dell’alimentazione o comunque di condizioni analoghe a quelle che oggi consideriamo Disturbi della Condotta Alimentare (DCA) risalgono a centinaia di anni fa. Ma si tratta di descrizioni sporadiche, incerte, spesso inappropriate, senza alcuna rilevanza nemmeno dal punto di vista storico. Di certo non possono in alcun modo essere considerate delle descrizioni di un disturbo, ma semplicemente qualcosa di assai simile a storie inattendibili, o ad osservazioni di ‘stranezze comportamentali’ non dissimili dalla ‘malattia d’amore’ descritta accuratamente dallo stesso Ippocrate. D’altra parte, anche gli attacchi di fame vorace ed insaziabile sono presenti nella antica letteratura greca ed ebraica, ma non possono affatto essere considerati descrizioni di un quadro patologico.

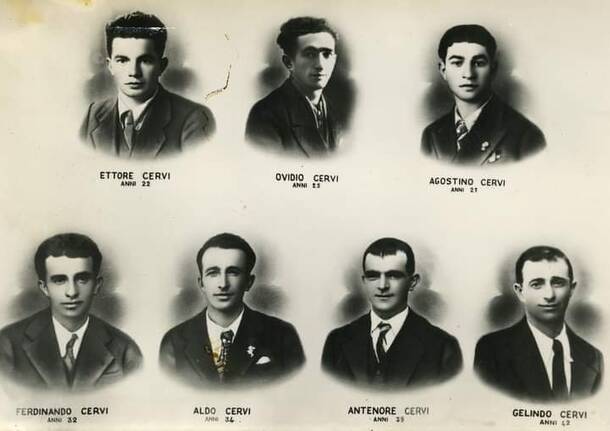

È invece nel basso Medioevo che i disturbi dell’alimentazione divengono oggetto di cronache dettagliate ed attente, in particolare modo per quanto attiene alle manifestazioni di essi in sante o comunque in donne particolarmente pie e devote. Bell ha addirittura suggerito che molte sante del tredicesimo secolo fossero affette da anoressia (una ‘santa anoressia’, come l’Autore la definisce) Uno degli esempi più eclatanti di tale comportamento è quello di Santa Caterina da Siena che, secondo Rampling era affetta da una severa forma di anoressia nervosa. Scriveva Santa Caterina da Siena, per esempio:

“Vi assicuro, davanti a Dio… che una o due volte al giorno mi sforzo di assumere del cibo… Ho preso accuratamente in esame questa infermità e ho pensato che Dio, nella sua bontà, me la desse per correggermi dal vizio della gola”.

D’altra parte basta pensare che la grande magrezza era in qualche modo connessa, nell’immaginario sociale di altre epoche, come il Medioevo, al desiderio di trascendere il corpo, di mortificarlo in favore dello spirito. Ma pur essendo comportamenti noti sin dall’antichità, i disturbi dell’alimentazione non sono stati per lungo tempo considerati delle condizioni di rilevanza clinica, non insomma delle vere e proprie malattie. Questo è stato dovuto, probabilmente, non tanto alla irrilevanza clinica del disturbo, o alla sua assenza, quanto probabilmente al fatto che i DCA erano culturalmente mascherati, la magrezza in particolare divenendo epifenomeno di una weltanschauung che vendeva alla spiritualità mistica ed all’ascetismo, passando attraverso la mortificazione della corporeità. Ciò avveniva non solo attraverso il rifiuto del cibo, e quindi l’enfatizzazione della magrezza estrema come negazione della corporeità stessa, ma anche attraverso i sintomi secondari indotti da questa scelta, anch’essi evidente espressione del rifiuto/negazione del corpo. Si pensi, per esempio, al vissuto della mancanza di cicli mestruali nell’anoressia nervosa, come espressione simbolica della negazione della sessualità, ed al rapporto di questo fenomeno – al tempo stesso culturale e patologico – con l’ascetismo (nella fattispecie cattolico).

D’altra parte, una visione dell’anoressia come condizione femminile purificata da ogni altra contaminazione corporea mediata dal cibo (e della sua funzione “eccitante”) è presente ampiamente nella concezione medioevale. Il problema dei disturbi del comportamento alimentare si pone storicamente, quindi, quasi come categoria comportamentale atta a modificare non solo o non tanto il corpo femminile, quanto le possibilità di espressione reale e di potenzialità simbolica del medesimo, in assoluta aderenza con un ideale estremo di incontaminazione mistica, che rendeva pertanto indispensabile il rifiuto di qualunque forma di istintualità e comunque il privilegiare al corpo femminile come ‘natura’ un corpo femminile come ‘cultura’.

In epoca moderna, la prima descrizione clinica dell’anoressia nervosa venne fornita da Sir William Gull a Londra nel 1868, che propose per questo quadro clinico proprio il termine di ‘anoressia nervosa. Ulteriore descrizione venne poi data a Parigi dal francese Lasègue, ne1 1873. Precedentemente c’erano state altre descrizioni del quadro clinico: una abbastanza approssimativa di John Reynold nel diciassettesimo secolo, che riferisce di una ‘prodigious abstinence’, e una invece molto più dettagliata di Richard Morton che, nel 1680 e nel l694 rilevò le caratteristiche essenziali della sindrome, dal rifiuto del cibo ai disturbi mestruali che poi si evidenziò essere associati pressoché costantemente a questo quadro clinico. Sebbene, pertanto, Morton possa essere considerato il medico che ha propriamente ‘scoperto’ l’anoressia nervosa Gull e Laségue furono certamente i primi non solo a descriverne con precisione ‘moderna’ il quadro clinico, ma anche a suggerire un approccio terapeutico. L’anoressia nervosa fu quindi descritta quasi contemporaneamente nella seconda metà de1l’800 in due grandi aree metropolitane.

BULIMIA

A differenza dell’anoressia, nota agli ambienti psichiatrici e medici da oltre un secolo, la bulimia nervosa nasce come entità nosografica autonoma solo nel 1980; prima di allora fu considerato solo un sintomo, sfumato nel quadro clinico dell’anoressia. In realtà di tale disturbo si trova menzione nella letteratura medica francese; in un articolo del 1772 veniva definita come “bulimia emetica” e descritta come consumazione forzata, con successivo rigurgito di quantitativi maggiori di quelli che possono essere digeriti. Verso la fine del secolo scorso (1899) la bulimia era descritta come “una fame patologica osservabile specialmente tra gli idioti e i maniaci, che induce i pazienti a mangiare in modo cosi sfrenato da causare il rigurgito e il vomito, dopo il quale essi riprendono a riempirsi”.

Da quest’ultima data al 1975, la bulimia viene quasi de1 tutto dimenticata, facendola in qualche modo rientrare all’interno della sindrome anoressica, o una reazione psicologica gastrointestinale, oppure una variante dell’obesità. Russell fu colui che per primo nel 1979 propose la definizione di “bulimia nervosa” in cui incluse oltre agli episodi bulimici altre caratteristiche psicopatologiche quali il terrore di ingrassare, il vomito autoindotto e l’abuso di purganti. La bulimia acquistò vasta notorietà presso il pubblico statunitense in seguito ad una invasione di articoli divulgativi sulla stampa, tra cui un pezzo apparso ne1 1981 sul New York Times che descriveva una ricerca condotta su una vera e propria epidemia del disturbo insorta in un campus della State University di New York, in cui un buon 33% dei soggetti iscritti, di cui 1’87% era costituito da donne, rispondeva ai criteri diagnostici per la bulimia, dichiarando cioè un passato di eccessi alimentari seguiti da vomito volontario.

EPIDEMIOLOGIA

Da quando l’esistenza di disturbi del comportamento alimentare venne identificata come problema psichiatrico, essi hanno modificato diverse loro caratteristiche. Anzitutto è stato osservato un aumento nell’incidenza dell’anoressia nervosa. Il fenomeno è stato evidenziato per la prima volta dallo psichiatra Theander, che rilevò a Malmo, in Svezia, un aumento dell’incidenza tra gli anni ‘30 e gli anni ‘50. Questa rilevazione fu successivamente confermata da una serie di altri studi, nel Regno Unito, in Scozia, negli Stati Uniti, e in Svizzera. Un solo studio, realizzato negli Stati Uniti, ha negato l’aumento di incidenza dell’anoressia nervosa, analizzando i dati disponibili alla Mayo University e relativi al periodo tra il 1955 e il 1979. Si tratta de1l’unico studio discrepante, e la differenza nei dati sembra poter essere attribuita al fatto che la popolazione sulla quale lo studio venne condotto era più caratterizzata da registrazioni mediche generali che da registrazioni psichiatriche. I dati disponibili, insomma, sembrano tutti concordare in direzione di un sicuro aumento dell’incidenza di disturbi del comportamento alimentare, come è stato anche confermato da studi su popolazioni studentesche, relativi in particolare alla bulimia.

Alcuni autori (Masloney e Klykylo, nel 1985 e Vandereycken e Meerman nel 1984 hanno palesemente espresso l’opinione che il fenomeno della diffusione dei disturbi alimentari nella popolazione giovanile stesse aumentando con un vero andamento epidemico, dato riportato anche in altri studi. I dati relativi a questa tendenza nella valutazione epidemiologica dei disturbi della condotta alimentare sembrano derivati talvolta da una eccessiva enfatizzazione – forse – dei dati disponibili, ma bisogna anche ammettere che dati epidemiologici fondati derivano da studi sulle ammissioni in ospedale di giovani donne con quadro clinico di anoressia nervosa, ma anche sulle condizioni cliniche di pazienti non ricoverati e appartenenti ad una popolazione giovanile, o da casistiche derivate da registri epidemiologici. Gli studi epidemiologici non hanno comunque mostrato alcun incremento dei casi maschili di anoressia nervosa. È il caso anche di rilevare come recenti studi epidemiologici abbiano messo in evidenza non solo la mancanza di dati sufficienti a suffragare l’ipotesi di un aumento nell’incidenza in particolare dell’anoressia nervosa, ma anche il cambiamento nei criteri diagnostici (per esempio il fatto non irrilevante che per una diagnosi di anoressia nervosa negli anni’70 si richiedesse una diminuzione di peso del 25%, mentre negli anni ‘90 tale percentuale fu ridotta al 15%, aggiungendo però la mancanza di tre cicli mestruali consecutivi, modificando in tal modo inevitabilmente – anche se magari in maniera non rilevante – i tassi di anoressia mentale diagnosticati nei vari studi). L’evidenza maggiore del fatto che l’anoressia nervosa abbia subito notevoli cambiamenti è l’emersione recente della bulimia nervosa. In effetti – e questo giustifica la sua connessione nosografica con l’anoressia – si tratta di un fenomeno dalle uguali determinanti, solo che assume caratteristiche più ‘violente, nel senso che il mantenimento di un adeguato peso corporeo è stabilito mediante il vomito o l’uso di lassativi da parte dci soggetti affetti. Non si tratta di un dato storico-nosografico legato all’anoressia nervosa, tanto che resoconti più antichi relativi al disturbo in aumento, come quello di Kay e Lcigb del 1954, non dicono alcunché di rilevante su queste pratiche di induzione del vomito o di abuso finalizzato di purganti. L’evidenziazione de1 fatto che queste prassi avevano connotazioni patologiche, risale solo agli anni ’7O. Nel 1959, Stunkard coniò l’espressione ormai entrata nell’uso comune – di ‘binge eating syndrome’, riferendosi a pazienti obesi che vomitavano per mantenere un certo grado di ‘forma’ fisica.

Bruch descrisse nel 1974 le persone che vomitavano dopo ampie ingestioni di cibo con una espressione caratteristica, e difficilmente traducibile in senso letterale: parla infatti di ‘ thin fat people’, qualcosa di simile a ‘gente magra-grassa’. Solo nel 1979 Russell introdusse il termine di ‘bulimia nervosa’ per descrivere pazienti caratterizzate da un abuso episodico e compulsivo di cibo (le ‘abbuffate’) e dalla successiva e volontaria induzione di vomito per limitare gli effetti ‘ingrassanti’ del cibo. Russell dedusse che questo comportamento non differiva da quello tipico delle pazienti anoressiche, e che quindi poteva esserne considerato una variante.

L’IMPORTANZA DELLA CULTURA

È stato suggerito che i disturbi della condotta alimentare abbiano forti connotazioni culturali, nel senso che essi sembrano fortemente caratterizzati dalla loro presenza in certi contesti specifici culturali e sociali ed in certi momenti storici, per motivazioni che possono essere connesse con uno specifico assetto sociale e con uno specifico significato etnologico – per esempio di inconscia protesta contro una conflittualità implicita nel ruolo femminile moderno (donna autonoma/donna asservita a ruoli domestici tradizionali). Esistono dati relativi a questa connotazione dei disturbi dcl comportamento alimentare: essi sono evidenziati quasi esclusivamente in Occidente, e riguardano tipicamente giovani donne di classe sociale elevata o comunque agiata. Bartocci e Paoletti hanno per esempio fornito una suggestiva sinossi delle caratteristiche culturali del disturbi del comportamento alimentare, con specifico riferimento comunque all’anoressia nervosa: l’assenza del disturbo nelle cosiddette popolazioni ‘primitive’, l’esistenza di disturbi simili, anche se non sovrapponibili all’anoressia mentale in popolazioni non bianche nei Paesi in via di sviluppo; una incidenza massima nella società Occidentale industrializzata; una bassa incidenza del disturbo in popolazioni di colore emigrate da tempo in Occidente. Nelle culture non occidentali il concetto di peso corporeo femminile nei suoi risvolti estetici e sessuali è sicuramente considerato in maniera molto differente che in Occidente. I valori vengono anzi assai spesso ribaltati, nel senso che la magrezza, che in Occidente è ritenuta attrattiva sessuale desiderabile, in altre contrade è ritenuta fattore negativo dell’attrazione sessuale femminile. L’essere abbastanza grosse è stato considerato un fattore di grande attrazione sessuale. È un dato di fatto che ogni cultura ha il proprio concetto di femminilità e di estetica del femminile. Nella cultura araba la magrezza è considerata indesiderabile, e l’idea stessa di grassezza è considerata simbolica di femminilità e di maternità. Al contrario, nella società occidentale moderna la femminilità è inevitabilmente associata ad una idea di magrezza, secondo modelli che trovano nella mitica bambola americana Barbie il loro ideale e la loro più compiuta espressione estetica. Non a caso è stato rilevata una correlazione inversa tra lunghezza del periodo di esposizione ai valori della società americana e obesità.

UNA TERAPIA SOCIALE?

Ciò che appare insolito, inopportuno, limitativo e problematico è l’approccio a questa sindrome nella moderna medicina occidentale. Si ha talvolta l’impressione che, in effetti, tutti concordino sul fatto che la bulimia, così come, in genere, i disturbi del comportamento alimentare, siano espressione della cultura occidentale dominante anche perché dissentire da questo punto di vista significherebbe saltare a piè pari tutti i dati epidemiologici disponibili ed una serie di contributi clinici e teorici di indubitabile valore scientifico. Il problema non è, però, questo. È che a fronte di un riconoscimento necessario, la prassi terapeutica comune di recupero psicologico e psichiatrico non tiene in alcun conto questo dato di fatto obiettivo. È presumibilmente rilevante il fatto – squisitamente medico – che individuata una patologia la terapia adottata sia tanto più precisa quanto più essa sia eziologica, quanto più, cioè, essa tenda ad agire sulla causa della patologia medesima. È, questo, un dato di fatto che contraddistingue teoreticamente la storia stessa della medicina occidentale.

Il problema è, probabilmente, che viene sottovalutata proprio la dimensione culturale. La bulimia affonda le sue radici nella cultura occidentale, nella visione del mondo suggerita da una società consumistica, dove anche il sesso e l’immagine della donna è insana e mercificata; essa trova le sue origini in un mondo dominato, per dirla con Erich Fromm, assai più dall’avere che dall’essere, dall’apparire più che dal concretizzarsi come persona. È ovvio che di questo meccanismo le pazienti anoressiche e bulimiche sono vittime inconsapevoli. Ed è altrettanto ovvio che una strategia terapeutica non può non tenere conto di questo fattore. Si ha l’impressione, invece, che una eccessiva attenzione verso gli aspetti neurochimici o psicoterapici nasconda in fondo la rimozione stessa del problema, la determinazione pervicace ad eliminare l’idea di questa malattia, che è al contempo fonte del nostro disagio sociale. Disagio nei confronti di un disturbo che, con le sue caratteristiche, con il suo modo di porsi come critica disperata al consumismo, ad una società dell’apparenza e della forma (è un caso di coincidenza linguistica che la bulimia sia proprio patologia della forma?), pone in crisi le fondamenta stesse della cultura occidentale contemporanea.

Giovanni Iannuzzo