Addì lunedì 14 maggio 1860, il generale Giuseppe Garibaldi (Nizza, 4 luglio 1807 – Caprera, 2 giugno 1882), giunto a Salemi durante la spedizione dei «Mille», in qualità di «Comandante in capo le forze nazionali in Sicilia», dichiarò di «assumere, nel nome di Vittorio Emmanuele Re d’Italia, la Dittatura in Sicilia» (cfr. Decreto col quale il Generale Garibaldi assume la Dittatura in Sicilia, in Raccolta degli Atti del governo dittatoriale e prodittatoriale in Sicilia. Edizione officiale, Lao, Palermo 1861, 14 maggio 1860, n. 1). In tal modo, egli avocava a sé, ampi poteri legislativi, esecutivi e giudiziari di tipo “commissariale”, quale forma straordinaria di governo monocratico o collegiale, come acutamente sottolineato da Roberto Martucci, ordinario presso l’Università del Salento (cfr. R. Martucci, La Dittatura di Garibaldi a Palermo e Napoli. Come governare la provvisorietà da Salemi all’arrivo di Vittorio Emanuele II, in A. Nieddu, G. Zichi, a cura di, Giuseppe Garibaldi. Il mito, l’Unità d’Italia e la Sardegna, AM&D Edizioni, Cagliari 2011, pp. 328-401).

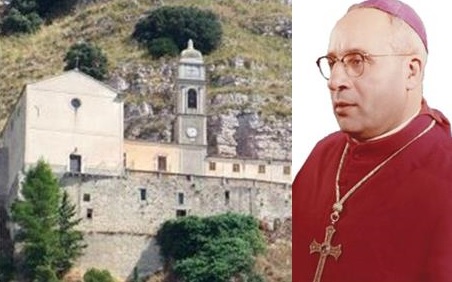

Il 2 giugno 1860 a Palermo, il nuovo governo, vedeva la formazione di sette dicasteri guidati da cinque Segretari di Stato: Ministero per la Guerra e Marina, il colonnello Vincenzo Orsini (Palermo, 14 gennaio 1817 – Napoli, 7 luglio 1889); Ministero dell’Interno e alle Finanze, l’avv. Francesco Crispi (Ribera, 4 ottobre 1818 – Napoli, 11 agosto 1901); Ministero della Giustizia, l’avv. Andrea Guarneri (Palermo, 15 maggio 1826 – ivi, 5 ottobre 1914); Ministero dell’Istruzione Pubblica ed il Culto, l’orientalista mons. Gregorio Ugdulena (Termini Imerese, 20 aprile 1815 – Roma, 7 giugno 1872); Ministero degli Affari Esteri ed il Commercio, il barone Casimiro Pisani (Palermo, 23 dicembre 1803 – Roma, 2 luglio 1881); mentre il marchese Vincenzo Fardella di Torrearsa (Trapani, 16 luglio 1808 – Palermo, 13 gennaio 1889), assunse la carica di segretario di Stato, nonché Presidente del Consiglio, in caso di assenza del Dittatore (cfr. A. Baviera Albanese, Premessa per uno studio storico-giuridico sulla legislatura della Dittatura e prodittatura in Sicilia, in M. Ganci, R. Guccione Scaglione, a cura di, La Sicilia e l’Unità d’Italia, atti del Congresso internazionale di studi storici sul Risorgimento italiano, Palermo, 15-20 aprile 1961, Comitato regionale siciliano per le celebrazioni dell’Unità d’Italia, vol. II, Feltrinelli, Milano 1962, pp. 606-627). Questo governo perdurò sino al 27 giugno.

Durante tale primo governo, Garibaldi, mise in atto diverse misure apertamente rivolte a colpire la chiesa cattolica. Infatti, con decreto del 17 giugno 1860 sancì lo scioglimento delle compagnie e delle case gesuitiche, nonché quelle del SS. Redentore dei Liguorini, ne espulse altresì gli appartenenti, disponendo l’incamerazione in toto dei beni da parte del Demanio dello Stato (Cfr. Giornale Officiale di Sicilia, 22 giugno 1860 n. 45 p. 57: Decreto che scioglie le compagnie di Gesù e del SS. Redentore, espelle dall’Italia gl’individui che le compongono, ed aggrega al Demanio dello Stato i loro beni). Nel decreto veniva posto come motivo il presunto sostegno, da parte di tali ordini religiosi, alla politica assolutista del passato governo borbonico: «Considerando che i Gesuiti e i Liguorini sono stati nel tristo [sic] periodo dell’occupazione borbonica i più validi fautori del dispotismo».

Il 27 giugno 1860, Luigi La Porta Sanfilippo (Palermo, 30 novembre 1830 – Monte Porzio Catone, 24 luglio 1894), fu chiamato a reggere il ministero della sicurezza pubblica manifestando immediatamente la sua avversione nei confronti dei Gesuiti (presso i quali aveva effettuato gli studi primari), con la decisione di dare perentoriamente esecuzione al decreto garibaldino precitato. Infatti, il giorno seguente fece emanare dalla questura di Palermo un’apposita ordinanza, con la quale si ingiungeva ai Gesuiti di partire dall’Isola entro quarantotto ore, «non potendo il governo rendersi ancora responsabile degli effetti dell’odio publico [sic] contro di loro». Il rettore dei Gesuiti, il francese padre Lamelin, grazie all’interessamento di un ammiraglio francese, di stanza con alcune navi nelle acque del porto di Palermo, ottenne da Garibaldi di dilazionare la partenza. Il La Porta, mal digerì l’accaduto ed appena l’ammiraglio francese partì da Palermo per altri lidi e, quindi, venne meno la protezione al padre Lamelin, passò all’opera e dopo un lungo colloquio con il rettore dei Gesuiti, volente o nolente lo costrinse ad accettare di abbandonare entro tre giorni la Sicilia, assieme a tutti i suoi confratelli, trasferendosi a Malta. Il racconto, infarcito di dettagli e di una certa compiaciuta enfasi e palesemente anticlericale è riportato da Giacomo Bonafede Oddo (Gratteri, 20 novembre 1827 – Lascari, 9 settembre 1906), nella sua opera sui Mille, dal tono apologetico, pubblicata con il cognome materno Oddo per evitare ogni collegamento con i sui trascorsi di ex frate domenicano (cfr. G. Oddo, I Mille di Marsala. Scene rivoluzionarie, Giuseppe Scorza di Nicola, Editore, Milano 1863, pp. 558-564).

Il 17 settembre 1860, Garibaldi, con decreto n. 202, nominò prodittatore in Sicilia il toscano Antonio Mordini (Barga, 31 maggio 1819 – Montecatini, 14 luglio 1902), Uditore Generale dell’Esercito (cfr. Le Assemblee del Risorgimento, Atti raccolti e pubblicati per deliberazione della Camera dei Deputati. Sicilia, Vol. I, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma 1911, p. 1022), che subentrò ad Agostino Depretis con il suo secondo governo. Nel medesimo decreto, vennero nominati anche i ministri del terzo governo della dittatura garibaldina: alle Finanze, Domenico Peranni (Trapani, 22 aprile 1803 – Palermo, 17 luglio 1875); ai Lavori Pubblici, Paolo Orlando; al Culto e alla Pubblica Istruzione, Gregorio Ugdulena; all’Interno, Enrico Parisi; alla Giustizia, il barone Pietro Scrofani; alla Sicurezza Pubblica, Gregorio Tamajo; alla Marina, Battista Fauché; alla Guerra il Colonnello Nicola Fabrizi; agli Affari Esteri e Commercio, Domenico Piraino (cfr. C. Mariani, Le guerre dell’indipendenza italiana dal 1848 al 1870, Storia politica e militare, vol. IV, Roux e Favale, Torino 1884, p. 314). L’avv. Angelo Bargoni fu nominato segretario generale del governo con decreto del 18 settembre 1860, n. 204.

Mordini, con decreto del 18 ottobre 1860, dispose la censuazione di tutti i beni rurali ed urbani, appartenenti ad enti perpetui ecclesiastici, generalmente ricevuti per legato testamentario, che sfuggivano alla tassa di successione (manomorte ecclesiastiche).

Nel 1861, fu finalmente proclamato il Regno d’Italia. A partire da ciò, il nuovo governo nazionale italiano attuò una politica fortemente avversa alla chiesa cattolica, già messa in atto nei domini sabaudi (Regno di Sardegna).

La legge del 10 agosto 1862, rese obbligatoria la concessione, previo incanto, in enfiteusi perpetua e redimibile, in quote distinte, dei beni rurali ecclesiastici di Sicilia. In essi rientravano quelli di patronato regio od appartenenti al patrimonio regolare di prelati, beneficiari, prebendari, conventi, monasteri, chiese ed altre corporazioni e luoghi ecclesiastici, sotto qualunque titolo, restando esclusi quelli delle cappellanie laicali, nonché gli orti attinenti alle case ecclesiastiche destinate ad uso ordinario di conventi e monasteri o di altre simili corporazioni. Inoltre, rimanevano esclusi i boschi di qualunque genere, i fondi, che erano totalmente od in massima parte piantati a vigneto od albereto, di qualunque natura, e quelli laddove esistevano miniere in esercizio od erano censite come aree minerarie. Le quote di ripartizione dei fondi da concedere in enfiteusi dovevano avere un’estensione media di 10 ettari, senza escludere quote maggiori, quando queste fossero consigliate dalle circostanze in relazione all’agricoltura ed alla pastorizia, con la clausola di non eccedere il limite di 100 ettari. I canoni e/o le rendite enfiteutiche, rimanevano agli investiti od alle corporazioni cui appartenevano i fondi, salve le azioni di dominio, usufrutto, servitù, ipoteche, privilegi e tutte le altre azioni reali in favore degli aventi diritto. I rappresentanti ordinari dei corpi morali ed investiti, i cui beni erano assoggettati all’enfiteusi, erano obbligati a presentare alle Commissioni circondariali, entro due mesi dalla promulgazione della legge, una regolare denuncia dei beni che possedevano in ciascun territorio del circondario, esprimendo in una apposita dichiarazione, la volontà di stipulare l’enfiteusi. Trascorso il termine, la mancata presentazione della denuncia dei beni, comportava una multa pecuniaria con importo non inferiore a lire 200 e non superiore a lire 400. La multa era pronunciata con rito sommario e sentenza inappellabile dal tribunale di circondario, previa deliberazione della Commissione circondariale preposta ed attestante l’omessa presentazione. La legge in questione, abilitava il concessionario, non solo a disporre liberamente del fondo enfiteutico, ma a diventare immediatamente o gradualmente, in base alla disponibilità economica, proprietario del fondo (cfr. G. C. Bertozzi, Notizie storiche e statistiche sul riordinamento dell’asse ecclesiastico nel Regno d’Italia, Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Direzione di Statistica, Tip. Eredi Botta, Roma 1879, 208 pp.). In definitiva, gli agricoltori totalmente privi di mezzi economici, restavano esclusi, mentre gli speculatori trovavano fertile terreno per ottenere lucrosi affari di acquisto o di compravendita.

Le successive legislazioni “eversive” (cioè volte ad abolire e sopprimere la proprietà della Chiesa sui suoi patrimoni) furono il risultato di un lungo ed affatto sereno iter parlamentare, essendo state precedute da diversi disegni di legge, relativi alla soppressione degli enti ecclesiastici, redatti in base alla “teoria giurisdizionalistica”, di stampo illuministico, che considerava il sovrano quale proprietario sostanziale di tutti i beni, compresi anche quelli ecclesiastici, giustificando in tal modo l’incamerazione dei patrimoni della Chiesa e la loro incorporazione definitiva nel Demanio dello Stato, togliendo altresì a tutti gli ordini personalità giuridica. Il primo disegno di legge fu quello di Giuseppe Pisanelli Mellone (18 gennaio 1864), il secondo di Giuseppe Vacca Marzano e Quintino Sella (12 novembre 1864, «Soppressione delle corporazioni religiose e di altri enti morali ecclesiastici od intervienti al culto»), dopo pochi mesi seguito da una apposita relazione di Luigi Corsi (7 febbraio 1865), il terzo di Paolo Cortese Papa e Quintino Sella (13 dicembre 1865), con relativa dettagliata relazione storico-statistica. Quest’ultimo disegno di legge, fu sottoposto al parere di un’apposita commissione della Camera, subì alcune aggiunte e modificazioni e, per la parte relativa alla soppressione delle corporazioni religiose, confluì nel decreto legge del 7 luglio 1866.

Gli estensori di questi disegni di legge, deputati della destra storica, oltre che mossi dall’esigenza di risanare le finanze del nuovo stato unitario, avevano una forma mentis fortemente imbevuta di palese intransigenza nei confronti della chiesa cattolica e della sua gerarchia. Emblematico, a tal proposito, è il caso del deputato e magistrato Giuseppe Vacca Marzano (Napoli, 6 luglio 1808 – ivi, 6 agosto 1876) che, in qualità di guardasigilli, il giorno 8 gennaio 1865, ebbe l’infelice idea di emanare un’apposita circolare, rivolta ai vescovi italiani, nella quale si stabiliva che solo previa autorizzazione governativa essi potevano promulgare pubblicamente il testo dell’enciclica Quanta cura di papa Pio IX (Giovanni Maria Mastai-Ferretti; Senigallia, 13 maggio 1792 – Roma, 7 febbraio 1878), edita un mese prima nella ricorrenza della solennità dell’Immacolata Concezione, che conteneva in allegato il Syllabus complectens praecipuos nostrae aetatis errores, elenco di 80 proposizioni relative alle ideologie incompatibili con il magistero della Chiesa. Ne nacquero, come era da aspettarsi, una serie di rimostranze da parte dell’episcopato, indirizzate sia al Vacca, sia direttamente al Re. Il 6 febbraio fu promulgato un decreto reale che permetteva ai vescovi di divulgare la detta enciclica (cfr. L. Sandoni, a cura di, Il Sillabo di Pio IX, introduzione di D. Menozzi, Università La Sapienza, Clueb, Bologna 2012, 196 pp., in particolare, pp. 64-65).

Il giurista Giuseppe Pisanelli Mellone (Tricase, 23 settembre 1812 – Napoli, 5 aprile 1879), pur avendo studiato nel collegio gesuitico di Lecce, fu fortemente influenzato dalle idee dell’avv. Carlo Poerio Sossisergio (Napoli, 13 ottobre 1803 – Firenze, 27 aprile 1867), esponente del liberalismo costituzionale (cfr. C. Vano, Pisanelli Giuseppe, in I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. L. Carlino, M. N. Miletti, G. De Giudici, E. Fabbricatore, a cura di, Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), Il Mulino, Bologna 2013, pp. 1600-1602). Lo scienziato ed economista ing. Quintino Sella (Sella di Mosso, oggi in provincia di Biella, 7 luglio 1827 – Biella, 14 marzo 1884), come ministro delle finanze (1862, 1864-65 e 1869-73), ebbe l’unico imperioso obiettivo di raggiungere il pareggio del bilancio statale, ricorrendo anche a provvedimenti palesemente sgraditi dalla popolazione, come la tristemente nota tassa sul macinato, e l’incamerazione dei beni ecclesiastici. Altre figure coinvolte in questa querelle anticlericale furono quelle dei giuristi Luigi Corsi Vico (Savona, 10 febbraio 1815 – ivi, 8 dicembre 1897) e Paolo Cortese Papa (Napoli, 15 dicembre 1827 – ivi, 21 dicembre 1876).

Sul fronte cattolico, i deputati Vito D’Ondes Reggio (Palermo, 12 novembre 1811– Firenze, 24 febbraio 1885), giurista e barone siciliano, Cesare Cantù (Brivio, 5 dicembre 1804 – Milano, 11 marzo 1895) storico ed archivista, Augusto Conti (San Miniato, 6 dicembre 1822 – Firenze, 6 marzo 1905), filosofo cristiano e poligrafo, Cesare Valperga di Masino (Borgomasino, 7 settembre 1833 – Torino, 29 giugno 1904), l’avv. Giovanni Bortolucci (Pavullo nel Frignano, 6 agosto 1819 – Bologna, 6 marzo 1900) ed altri, furono i promotori di una lunga ed affatto serena battaglia contro questi disegni di legge eversivi nei confronti del patrimonio ecclesiastico. Il Cantù nella tornata del 10 aprile 1866, in un suo quanto mai lucido discorso, tra le varie argomentazioni contro questi devastanti disegni di legge, non ebbe pudore di rimarcare apertamente il vero scopo di essi: «Ma si confessi la ragione suprema, comunque palliata, di questa legge; la necessità di riparar allo sbilancio delle finanze. Ridottele a questa ruina, e non sapendo crear ricchezze nuove, si prendono le altrui. Ma ciò a casa mia non chiamasi scienza. E un confiscar la libertà de’ singoli, per produrre quella che dicesi libertà di tutti; togliere ai preti per dar ai Comuni; togliere ai Comuni per attribuire al Governo. È un vero socialismo, ove i poteri collettivi invadono gli individuali; ove lo Stato si fa proprietario di quel di cui era tutore; ove l’alta ispezione e garanzia è ridotta in possesso di fatto, e il diritto delle aliquote de’ cittadini si traduce in appropriazione de’ capitali, per ispinger al punto, come dicea, Mirabeau [Honoré Gabriel Riqueti, conte di Mirabeau, Le Bignon, 9 marzo 1749 – Parigi, 2 aprile 1791], che non vi siano che salariati, mendicanti e ladri. Così si distrugge un valor capitale per un’utilità temporanea, sproporzionata al sagrifizio. La Chiesa non ha mai negato soccorrere ai bisogni degli Stati; e la storia municipale d’Italia ridonda di atti simili. Se non che bisognava fossero fatti d’accordo. Finché esiste il principio della divozione, vi sarà sempre chi attribuisca beni e limosine alla Chiesa. Ella dunque rifà sempre il suo patrimonio: onde, considerandolo economicamente, è una riserva preparata pe’ maggiori bisogni; è il casson di Venezia; è una spugna che lasciasi gonfiare per strizzarla all’uopo. Voi invece operate come il selvaggio che taglia l’albero al piede per corne [sic, coglierne] il frutto; anziché coordinare al fine della società le forze, voi le distruggete» (cfr. C. Cantù, Sulla soppressione delle comunità religiose e l’incameramento dei beni ecclesiastici, Tipografia e libreria arcivescovile Ditta Boniardi-Pogliani di E. Besozzi, Milano 1865, 74 pp.).

Ancora Giovanni Bortolucci nel suo intervento nella tornata del 10 giugno 1866, ebbe ad esprimere la sua profonda contrarietà alla legislazione eversiva: «Noi erigendosi legislatori costituenti senza averne il mandato, e seguendo le idee di un rivolgimento sociale religioso, tentiamo di ridurre la Chiesa sotto il predominio dello Stato, di scalzare la Religione se non nelle basi immutabili ed eterne, in ciò che per lo meno che serve ad alimentarla, a propagarla, e a renderla più rispettata e veneranda. Noi, in fine, senza forse volerlo, tentiamo di fare dello Stato una Divinità, un Saturno divoratore dei propri figli. [….] Con questo disegno di legge pertanto lo Stato, quasi facendosi pontefice massimo, riordina la Chiesa, e le dà una nuova costituzione indipendentemente dall’assenso del di lei Capo e dalle regole costantemente osservate nelle riforme anche dei di lei ordini esteriore delle materie puramente disciplinari» (cfr. G. Bortolucci, Sulla soppressione delle corporazioni religiose ed altri enti ecclesiastici e sull’ordinamento dell’asse ecclesiastico, M. Cellini e C., Firenze 1866, 48 pp.).

La legge 28 giugno 1866, n. 2987 e, nello specifico l’art. 2, diede al governo la facoltà di pubblicare ed eseguire come legge le disposizioni già votate dalla camera elettiva sulle corporazioni religiose e sull’asse ecclesiastico.

Il regio decreto legislativo 7 luglio 1866 n. 3036 (Per la soppressione degli Ordini e delle Corporazioni religiose), emanato da Eugenio di Savoia-Carignano, Luogotenente generale di Sua Maestà Vittorio Emanuele II Re d’Italia, vistato dal ministro di Grazia e Giustizia e del Culto, Francesco Borgatti, dispose la totale soppressione degli ordini, corporazioni, congregazioni religiose regolari, conservatori e ritiri «i quali importino vita comune ed abbiano carattere ecclesiastico» (pur conservando i religiosi, singolarmente considerati, il diritto di convivere sotto l’egida del diritto comune). Inoltre, veniva meno il riconoscimento giuridico da parte dello Stato dei detti soggetti che, quindi, persero in maniera irrevocabile, la capacità di acquistare e possedere beni (cfr. Legge e regolamento sulla soppressione delle corporazioni religiose e sull’asse ecclesiastico, Tip. Paleari e Clerici, Monza 1866, 40 pp.). Soltanto le chiese titolari di parrocchie, le sedi episcopali, i seminari e gli edifici destinati al culto mantennero la proprietà dei beni immobili e mobili. A ciò andavano aggiunti gli edifici ecclesiastici «monumentali» e, grazie a questo escamotage, furono risparmiate le grandi abbazie di Montecassino, Cava dei Tirreni, S. Martino delle Scale (Monreale) e la Certosa di Pavia.

Occorre puntualizzare che i vari legislatori non ebbero la sia pur minima sensibilità di prevedere specifiche forme di tutela degli edifici chiesastici, monastici e conventuali acquisiti al demanio, di conseguenza, provocando spesso la dispersione dei beni artistici presenti. L’articolo 24 del decreto legge 7 luglio 1866, infatti, stabilì soltanto che «I libri e manoscritti, i documenti scientifici, gli archivi, gli oggetti d’arte o preziosi per antichità che si troveranno negli edifizi appartenenti a case religiose e agli enti morali […], si devolveranno a pubbliche biblioteche o a musei nelle rispettive province, mediante decreto del ministro dei culti, previ gli accordi col ministro della Pubblica istruzione».

L’articolo 3 del decreto legge disponeva che «Ai religiosi ed alle religiose, i quali prima del 18 Gennaio 1864 avessero fatta nello Stato regolare professione di voti solenni e perpetui, e che, alla pubblicazione di questa Legge, appartengono a Case religiose esistenti nel Regno, è concesso un annuo assegnamento». In altri termini, i religiosi avrebbero ricevuto uno stipendio, come se fossero dei dipendenti statali. Gli inservienti conventuali, laici, invece, avrebbero ricevuto il contentino di un sussidio una tantum.

Il regio decreto legislativo 21 luglio 1866 n. 3069, emanato da Eugenio di Savoia-Carignano, vistato dal precitato ministro Francesco Borgatti e da quello delle Finanze Antonio Scialoja, approvò, il regolamento in esecuzione della legge eversiva, in articolo unico ed in 8 capi (cfr. Legge e regolamento sulla soppressione delle corporazione religiose e sull’asse ecclesiastico…cit., pp. 20 e segg.).

La Sicilia ebbe “il primato” relativamente al numero di corporazioni religiose soppresse (1053 su un totale nazionale di 2179). Per ulteriori approfondimenti, rimandiamo al corposo ed esauriente saggio del sac. Salvatore Cucinotta (cfr. S. Cucinotta, Sicilia e siciliani. Dalle riforme borboniche al “Rivolgimento” piemontese. Soppressioni, Edizioni siciliane, Messina 1996, X+732 pp.). Relativamente all’intero corpus delle leggi, norme e circolari, rimandiamo il lettore al Manuale di tutte le leggi, decreti e regolamenti relativi alla liquidazione dell’asse ecclesiastico coll’aggiunta di tutte le circolari emanate dal ministero delle finanze a tutto agosto 1868, 2 voll. Regia tipografia, Firenze 1868.

I beni rurali ecclesiastici non ancora censiti ed appartenenti agli enti interessati dalla legge predetta, furono incorporati dal Demanio, al fine di essere convertiti in rendita dello Stato, fermo restando però l’obbligo di concederli ad enfiteusi secondo le norme disposte dalla già citata legge enfiteutica del 10 agosto 1862.

Per completezza di informazione, ci preme sottolineare che, ad opera di Francesco Borgatti ed Antonio Scialoja, il 17 gennaio 1867 fu presentato alla Camera un disegno di legge (Sulla libertà della Chiesa e la liquidazione dell’asse ecclesiastico), con annessa relazione di accompagnamento che, in maniera alquanto artificiosa, tentava di risanare lo strappo tra Stato e Chiesa. Questo disegno di legge ebbe una opposizione amplissima e venne inesorabilmente respinto.

La successiva legge 15 Agosto 1867 n. 3848 (Legge per la liquidazione dell’asse ecclesiastico), che costituisce col precitato regio decreto legislativo 7 luglio 1866 n. 3036 (e regolamento esecutivo, decreto legislativo 21 luglio 1866 n. 3069) il caposaldo della legislazione italiana in materia di soppressione di enti ecclesiastici e di norme sul patrimonio ecclesiastico, sancì la confisca irrevocabile e stabilì le disposizioni per la liquidazione dei beni e proprietà degli enti religiosi, il cosiddetto asse ecclesiastico, con conseguente alienazione di essi al regio demanio. In tal modo, «una grande quantità di fondi rurali fu messa all’asta pubblica in tutt’Italia; moltissime chiese non parrocchiali furono chiuse al culto e convertite in usi civili; monasteri e conventi furono convertiti in scuole e carceri» (cfr. D. Massè, Cattolici e Risorgimento, Ed. Paoline, Roma 1961, p. 154). I beni immobili e mobili dell’asse ecclesiastico, pertanto, divennero di esclusiva proprietà demaniale e con essi anche le suppellettili e le opere d’arte che furono sottoposte ad una selezione ed inventario. Le opere d’arte furono per lo più decontestualizzate dalla loro primaria collocazione, per essere sistemate in depositi demaniali. In accordo con il Ministero della Pubblica Istruzione, le opere ritenute d’interesse (quadro XI), secondo i criteri del tempo, furono destinate alla musealizzazione in pubbliche istituzioni mentre, quelle scartate furono destinate ai pubblici incanti e vendute al maggior acquirente ed acquisite da privati (cfr. G. D. Tiepolo, Leggi ecclesiastiche annotate, Torino 1881; A. Bertozzi, Notizie storiche e statistiche sul riordinamento dell’asse ecclesiastico in Italia, in “Annali di statistica”, s. 2ª, IV, Roma 1879: A. Sindoni, L’eversione dell’asse ecclesiastico, in “Storia della Sicilia”, vol. IX, Società Editrice Storia di Napoli, del Mezzogiorno Continentale e della Sicilia, 1977, pp. 203-220; G. Dalla Torre, Il Fondo per il Culto. Ascesa e declino di un Istituto giurisdizionalistico. Dal prerisorgimento alle fasi concordatarie: evoluzione del quadro normativo nel clima storico, in Il Fondo Edifici di Culto. Chiese monumentali, storia, immagini, prospettive, Napoli, Elio De Rosa, 1997, 15-17; A. Gioli, Monumenti e oggetti d’arte nel Regno d’Italia. Il patrimonio artistico degli enti religiosi soppressi tra riuso, tutela e dispersione. Inventario dei “Beni delle corporazioni religiose” 1860-1890, Roma, Ministero per i beni culturali ed ambientali, 1997, 318 pp.).

Il 20 Settembre 1867, ne «La Civiltà Cattolica», organo ufficiale della Compagnia di Gesù fondato nel 1850, fu pubblicato un articolo intitolato «La Liquidazione dell’Asse ecclesiastico», che ha il seguente incipit, alquanto emblematico per lo stile a tratti battagliero, a tratti amaramente ironico, e per la sottolineatura di una annessione ottenuta manu militari del Mezzogiorno: «Il così detto regno d’Italia, nato col latrocinio e col sacrilegio, non per altre vie, che per queste cerca di conservarsi. Ed è ben ragionevole; essendo assioma filosofico, che ogni cosa si mantiene e vigorisce per le stesse cagioni, onde prima trasse l’origine. A che dunque meravigliarsi della facilità, con cui e Parlamento e Senato han finalmente sancito la legge di spogliamento della Chiesa, secondo un disegno assai più feroce di quanti per addietro e il Rattazzi, e il Pisanelli, e il Vacca, e il Cortese, e lo Scialoia e il Ferrara [allude al ministro delle Finanze, Francesco Ferrara Alaimo (Palermo, 7 dicembre 1810 – Venezia, 22 gennaio 1900)] avevano immaginato? Invano dai pochi onesti e coraggiosi [allusione a Cesare Cantù, a Vito D’Ondes Reggio, all’avv. Giovanni Bortolucci ed altri] si gridò che questo era un attentato sacrilego contro quella Chiesa, che il primo articolo dello Statuto proclama unica religione dello Stato [in nota n. 1: «La religione cattolica, apostolica, romana è la sola religione dello Stato»]. Invano si aggiunse che questa era un’offesa flagrante di un altro importantissimo articolo di esso Statuto, col quale si dichiarano inviolabili tutte le proprietà, senz’ alcuna eccezione [in nota n. 2: «Tutte le proprietà senza alcuna eccezione, sono inviolabili» Art. 29]. La gran maggioranza di quei due gravi Consessi riputò che ad infermare e ridurre al niente queste ragioni, bastasse l’argomentazione fatta dal Relatore della legge, e ripetuta pecorilmente dagli altri grandi oratori, che gli fecero eco. E qual era cotesta argomentazione? A spremerne il sugo essa riducesi al seguente raziocinio: Lo Stato ha diritto di spegnere l’ente morale. Spento l’ente morale, lo Stato ha diritto di attribuirsene la proprietà, come legittimo erede, trattandosi di beni vacanti. Or questo e non altro fa la proposta legge. Dunque essa è giustissima, e non offende la religione» (cfr. La Civiltà Cattolica, anno decimottavo, vol. XII, serie VI, Roma 1867, 20 settembre 1867, pp. 5-6).

L’avv. Vincenzo Zecca Ricca (Chieti, 25 gennaio 1832 – ivi, 1º gennaio 1916), invece, fu uno degli entusiasti sostenitori della legislazione eversiva del patrimonio ecclesiastico, tanto da riassumere in tre punti i cardini di essa: «Tre grandi fini dettavano la legge sulla liquidazione dell’asse ecclesiastico, votata non ha guari dal Parlamento nazionale e Sovranamente sancita col Decreto del 15 agosto p[rossim].o s[cors].o: il primo politico-religioso, inteso a spingere innanzi arditamente l’Italia nella via delle riforme del diritto publico ecclesiastico, in omaggio alla ragione dei tempi: il secondo eminentemente economico, nel senso di restituire all’industria, all’attività privata ed alla libera circolazione una gran massa di beni condannati sinora all’immobilità ed al languore: finanziario il terzo, in quanto che diretto a rialzare il depresso credito dello Stato ed a ristorarne l’esausta finanza». E, successivamente aggiungeva: «Del resto, piaccia o non piaccia questa legge, è innegabile la sua importanza per ogni ordine di cittadini. Il clero, la magistratura, i forensi, i membri delle amministrazioni demaniali, le rappresentanze delle provincie e dei Comuni, coloro che vantano diritti di patronato, di devoluzione e di riversibilità sui beni de’ soppressi enti morali, il capitalista e sino il proletario che aspira all’acquisto della proprietà immobiliare, tutti ànno quali più, quali meno ragione ed interesse ad averne cognizione». (cfr. V. Zecca, La legge sulla liquidazione dell’asse ecclesiastico, corredata delle discussioni parlamentari, di ampli commenti, etc., Scalpelli, Chieti 1867. 344 pp.). L’ottimistica visione dell’avv. Zecca, relativa all’incameramento, uso pubblico e vendita dei beni ecclesiastici confiscati, fu alquanto ridimensionata dalla realtà dei fatti. Le alienazioni, invece di innescare una redistribuzione della proprietà della terra, moltiplicando il numero dei proprietari, finirono per rafforzare i grandi patrimoni già esistenti in mano ai ceti più abbienti, a speculatori rampanti ed ai soliti parvenu. L’operazione, nel suo complesso, non diede luogo ad un miglioramento dello sfruttamento delle terre. La stragrande maggioranza dei contadini, invece, furono costretti ad accollarsi dei novelli canoni, alquanto più onerosi rispetto a quelli versati alla chiesa in precedenza (che erano spesso in natura). Inoltre, le effettive entrate per la vendita dei beni ecclesiastici incamerati dallo Stato, non furono certamente quelle sperate, anche a causa delle congiunture economiche sfavorevoli. Infine, il passaggio al Fondo per il Culto (istituito con il precitato regio decreto legislativo 7 luglio 1866 n. 3036) degli ex beni ecclesiastici non fu privo di conseguenze traumatiche. Il patrimonio artistico, storico, monumentale, museale ed archivistico subì danni enormi, essendo sottoposto a decontestualizzazioni, stravolgimenti, danneggiamenti, frammentazioni e dispersioni. L’impatto subito, allo stato attuale delle ricerche non è stato ancora studiato e vagliato come meriterebbe.

Focalizzando su Termini Imerese, il patrimonio ecclesiastico forzatamente acquisito, subì un vero e proprio stravolgimento e si assistette anche a tentativi di esproprio di beni che, in realtà, non erano confiscabili. Emblematico, a tal proposito, appare il seguente episodio: il ricevitore demaniale di Termini, ritenne che tra i beni da confiscare andavano compresi anche quelli della Cappella del SS. Sacramento della Maggior Chiesa e, pertanto, dispose il loro inventario. La comunia del clero di Termini Imerese inviò un apposito ricorso al governo nazionale per l’immotivata imposizione, specificando che tali beni erano inalienabili, essendo di pertinenza della fabbriceria parrocchiale. Il Ministero delle Finanze, con nota del giorno 8 luglio 1869 n. 54812, partecipata dal ricevitore demaniale il 23 luglio 1869 n. 1318, in base alle motivazioni presentate nel ricorso predetto da parte della comunia del clero di Termini Imerese, dichiarò i beni di pertinenza della Cappella del SS. Sacramento della Maggior Chiesa di Termini Imerese, essere totalmente esenti dalla normativa sulle soppressione dei beni ecclesiastici, Tale risoluzione, tramite l’organo della Regia Procura, fu partecipata in data 28 agosto 1869 n. 3909. Tutto ciò risulta da un’annotazione manoscritta inserita nel Libro delli Benefattori della Ven[erabile] Cappella del SS.mo Sacramento, ms. dell’archivio Storico della Maggior Chiesa di Termini Imerese, d’ora in poi AME, sec. XVII-XIX ai segni A δ 8 b f. 126. Nella detta nota si legge che la copia di tutto l’incartamento, relativo a questa diatriba, si conservava nel Mazzo VI della Cappella del Santissimo Sacramento (ms. AME ai segni A δ 7), ai ff. 94 e segg., 96 e segg. Ispezionando il detto manoscritto, si arriva alla scoperta che nell’intero volume manoscritto manca proprio il fascicolo che conteneva queste pagine.

Il patrimonio artistico di Termini Imerese, appartenente agli edifici ecclesiastici da sottoporre a confisca, venne censito e di esso abbiamo testimonianza in un inventario, rintracciato dagli scriventi e sinora inedito.

Infatti, il 24 Settembre 1866, essendo sindaco il Cav[alier]e Giacinto Lo Faso, «in esecuzione alla circolare del S[igno]r Prefetto della provincia» del 30 Luglio di detto anno, seconda divisione n. 1995, relativa alla «compilazione del notamento degli oggetti d’arte esistenti presso le chiese e case religiose di questo Comune», fu redatto un apposito inventario, sottoscritto dai responsabili degli enti ecclesiastici che si andavano a sopprimere ed incamerare. Questo prezioso documento è contenuto all’interno del volume delle Deliberazioni della giunta municipale, 1866-1869 (ms. della Biblioteca comunale Liciniana di Termini Imerese, ai segni DGM 1, n. 41 ff. 46-50). Esso viene qui edito nella sua integrità per la prima volta ed è stato da noi debitamente trascritto, sciogliendo, per comodità del lettore, tutte le abbreviazioni. I nostri lo troveranno riportato nell’apposita appendice documentaria.

L’inventario è suddiviso in 64 proposizioni, così ripartite nei 9 edifici di culto censiti (chiesa del monastero di Santa Chiara: nn. 1-14; chiesa del convento di S. Maria di Gesù: nn. 15-26; chiesa del convento di S. Antonio di Padova: nn. 27-31; chiesa del convento dei Padri Cappuccini: nn. 32-37; chiesa del convento di S. Francesco di Paola: 38-44; chiesa del convento della Madonna del Carmelo: nn. 45-49; Collegio di Maria: 50-58; chiesa di Sant’Anna: n. 59; chiesa del convento di S. Domenico: nn. 60-64). Colpisce l’assenza in questo inventario della chiesa del convento di S. Francesco dell’Ordine dei Minori conventuali e di quella del convento dei Fatebenefratelli o Benfratelli dell’Ordine ospedaliero di S. Giovanni di Dio.

Dal confronto tra questo inventario e le opere d’arte menzionate dal sac. can. Rocco Cusimano nella sua pubblicazione sulla storia di Termini Imerese, edita nel 1926 (cfr. R. Cusimano, Brevi cenni di storia termitana, Tipografia Pontificia, Palermo 1926, 144 pp.), è indubitato che lo studioso termitano, non solo conobbe questa fonte, ma spesso la riprese citandola quasi alla lettera. In molti casi, a distanza di un sessantennio tra le due fonti, il patrimonio appare certamente già parzialmente depauperato. Nella trascrizione dell’inventario manoscritto abbiamo ritenuto opportuno inserire un asterisco in parentesi quadra [*] per indicare le opere citate dal Cusimano. Le nostre annotazioni, ridotte all’essenziale, rivedono le attribuzioni ed aggiornano la collocazione delle opere.

In relazione al riuso degli immobili ecclesiali e conventuali confiscati, appare illuminante quanto si legge nella deliberazione del consiglio comunale del 19 dicembre 1866. In essa è delineato uno schema dettagliato di riuso degli edifici ecclesiastici acquisiti in Termini Imerese: «Convento della Gancia già appartenente all’ordine dei Minori Osservanti uso cui sarebbero destinati scuole maschili, elementari e tecniche; Convento di San Francesco già appartenente all’Ordine dei Minori conventuali uso scuole elementari femminili; Convento di Sant’Anna già appartenente all’Ordine dei Terzordinisti uso scuole serali maschili; Convento di San Francesco di Paola già appartenente all’Ordine dei Minori uso scuole serali maschili; Convento di PP. Cappuccini già appartenente all’Ordine dei Cappuccini uso Ospedale per gli uomini; Convento de’ Benfratelli già appartenente all’Ordine de’ servi di Dio uso ospedale per le donne povere; Convento di Sant’Antonino già appartenente all’Ordine dei Minori Riformati uso ricovero di mendicità; Convento del Carmine già appartenente all’Ordine dei P.P. Carmelitani uso Quartiere del I Battaglione della Guardia Nazionale; Convento di S. Domenico già appartenente all’Ordine dei Padri Predicatori per il solo quarto superiore e pei soli bassi, esclusa la locanda occupata dai Carabinieri, uso Quartiere del II Battaglione della Guardia Nazionale» (cfr. Deliberazioni del consiglio comunale, 1866-1868, ai segni DCC 5, Denominazione dei conventi, addì 19 dicembre 1866, ff. 3-4).

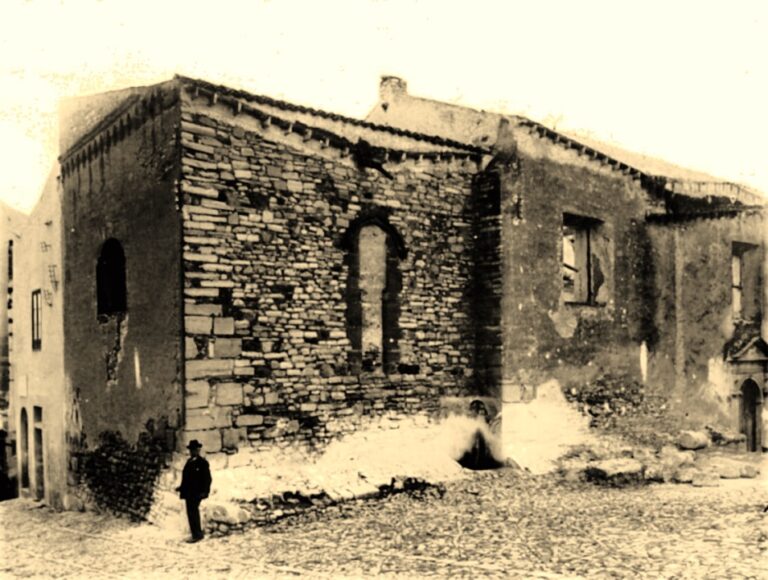

Ci piace concludere rimandando il lettore all’emblematica ed eloquente immagine fotografica (in incipit a questo nostro articolo), opera del termitano Michele Salvo (1876-1963), che la dice lunga sulla cura da parte dello Stato dei beni confiscati alla Chiesa cattolica negli anni 1866-67. Essa, infatti, mostra l’evidente stato di degrado in cui versava la chiesa di S. Francesco d’Assisi di Termini Imerese nei primi del Novecento.

Patrizia Bova e Antonio Contino

Ringraziamenti: vogliamo palesare la nostra più sincera gratitudine, per l’essenziale supporto logistico nelle nostre ricerche e per la consueta disponibilità, al direttore ed al personale della Biblioteca comunale Liciniana di Termini Imerese. Siamo debitori di ringraziamenti particolari nei confronti di: don Antonio Todaro che, con squisita gentilezza, ci ha permesso di effettuare preziose indagini archivistiche nei fondi dell’Archivio Storico della Maggior Chiesa di Termini Imerese; Michele e Francesco Ciofalo per la cortese disponibilità relativamente alla pubblicazione della foto di Michele Salvo.

Appendice documentaria

Deliberazione della giunta municipale di Termini Imerese, addì 24 Settembre 1866, n. 41, Sindaco Giacinto Lo Faso: oggetti d’arte presso le Chiese e Case Religiose (cfr. Deliberazioni della giunta municipale, 1866-1869, ms. della Biblioteca comunale Liciniana di Termini Imerese, ai segni DGM 1, n. 41 ff. 46-50).

[p. 46] [annotato a margine sinistro:] n° 41. / oggetti d’arte / presso / le Chiese e Case / Religiose /

L’anno 1800 sessantasei il ventiquattro Settembre in Termi=/ni – Imerese – / Il Cav[alier]e Giacinto Lo Faso Sindaco di questa Comune assistito / dai Sig[nor]i Assessori titolari Celauro Michele e Mormino / Conti Luigi – / In esecuzione della circolare del Sig[no]r Prefetto della Provincia del / 30 Luglio 1866 2a div[isione]. N. 1995 dovendo procedere alla compilazione / del notamento degli oggetti d’arte esistenti presso le Chiese e case / religiose di questa Comune, ha eseguito la visita di tutte le chiese / e delle case sudette, e fatte le più esatte indagini ha constatato che / gli oggetti d’arte esistenti in dette case religiose ed edifizî sacri di / questa comune sono gli infra descritti – //

[p. 47]

[Locali dove esisto=/ no gli oggetti d’arte]

Nella chiesa del Mo/nastero di S[ant].a Chiara

[n° d’ordine] [Specificazione degli oggetti d’arte]

1° Un quadro grande sopra tela rappresentante Ma/ria Immacolata dipinto da Francesco Grego/rio Ugdulena[*].

- Altro quadro sopra tela che rappresenta S.Marco E/vangelista dipinto dal detto Ugdulena[*].

- Altro quadro grande con S. Francesco che dà la regola alle / monache dipinto da Giovanni Bonomo 1733[*]–

- Una statua in marmo segnata nella base 1510 della ma/donna della Catina[*]–

- Un S. Luigi Gonzaga dipinto da Francesco Ciresi[*]

- Un S. Giuseppe col Bambino; una S[an]ta Marina ed un S[ant]o / Alfonso De Liguori dipinti da Giuseppe Culotta[*]–

- Un beato Agostino Novello dipinto da Andrea Sottile[*]

- Un’Addolorata del secolo XVIII[*].

Nella Sagrestia

- Un S. Marco Evangelista sopra tela

Dentro il Monastero

- Un bambino di cera, di mezzana grandezza, lavo/ro pregevole di Anna Fortina

11, Bozzetto del quadro dipinto da Bonomo nella Chiesa

- Santa Chiara che dà una reliquia per scacciare i Sara/ceni, sopra tela

- Una madonna che dà la cintura a S. Francesco, quadro / sopra tela dipinto da Vincenzo La Barbera

- Un’addolorata sopra tela dipinto da Francesco / Ugdulena

[Dichiarazioni firmate dai superiori d’ogni singola corporazione]

Io Sottoscritta abbatessa del Monastero di S. Chiara, dichiaro / che gli oggetti d’arte contraddistinti dal n°. 1 al n°. 14 restano sotto la mia / custodia e responsabilità = S[or].o M[ari].a Gargotta abb[atess]a.

Nella chiesa di S. / Maria di Gesù

- Una pregevole croce di marmo del secolo XV scolpita d’ambo / i lati[*] [oggi nel Museo Civico]– //

[p. 48]

- Dietro l’altare maggiore, un marmoreo monumento di Giovan=/battista Romano, del 1552[*] [oggi nella chiesa del Monte].

- Un quadro grande sopra tela con S. Francesco d’Assisi che riceve le stimate di Vincenzo La Barbera[*] [sic, è firmato Vincentius De Oria]

- Un quadro grande sopra tela rappresentante la Concezio=/ne di maria SS. del monocolo di Regalmuto (Pietro Asaro) [*] [sic, di Pietro Novelli, oggi al Museo Civico]

- Altro quadro sopra tela con S. Onofrio di Vinc[enz]o La Barbera[*]

- N°. 4 quadretti sopra tela nella volta dipinti da Vinc[enz]o / La Barbera

- Una marmorea statua della Beata Vergine col Bambi=/no del secolo XV[*]

- La Pietà in marmo e sopra diversi angioletti del 1480[*]

- Una S[an].ta Martire sopra lavagna in due pezzi[*].

- Un santo Anacoreta sopra tela mezza figura con au=/reola dorata[*]

- Una Madonna con Gesù Cristo morto sulle ginocchia, fresco / nel muro a destra di chi entra nella porta maggiore[*]–

- Una statua in legno a grandezza naturale di S. Rocco (forse di De Leo)[*]

Io qui sottoscritto superiore della Chiesa di S[an].ta ma-ria di Gesù dichiaro che gli oggetti d’arte contraddistin=/ti dal n°. 15 al n°. 26 restano sotto la mia custodia e responsa/bilità = Fra Gaetano di Resuttana guardiano del sudetto Convento.

Nella chiesa di S. Antonio di Padova

- Un quadro grande sopra tela con S. Antonio che riceve dalla Beata Vergine il di/vino bambino della scuola di Filippo Paladini[*]–

- Una marmorea statua della Vergine col bambino[*].

- Un piccolo quadretto sopra tavola che forma la porticina / del tabernacolo del primo altare a destra di chi entra: rap=/presenta il SS. Salvatore[*]–

- Un quadro grande sopra tela con la madonna che dà la cin=/tura a S. Francesco sull’istesso altare[*].

- Altro quadro grande sopra tela con S. Pasquale [Baylon] che vede il SS. / Sagramento, con due putti e due monaci[*].

Io qui sottoscritto superiore del Convento / di S[an]to Antonino [sic] di Padova dichiaro che gli / oggetti d’arte contraddistinti dal n°. 27 al n°. / 31 restano sotto la mia custodia e respon=/sabilità = P[adre], G[uardiano] Grisostomo di Termini Presid[ent]e.

Nella Chiesa dei PP [=Padri] Cappuccini

- Una tela grande colla Madonna, il Bambino e diversi / santi[*].

- S[an].ta Veronica sopra tela di F[rancesc]o Ciresi[*]. //

[p. 49]

- Altro quadretto col Beato Agostino Novelli, del medesimo[*].

- Altro quadretto con un S[an]to Vescovo che visita un Re infer/mo, sopra tela[*].

- N°. 4 quadri di altare di P[adre] Fedele –

- Altri n°. 10 tra piccoli e grandi di Fra Felice –

Restano sotto la mia cu=/stodia e responsabilità / gli oggetti d’arte seg[uent]i dal n°. 32 al n°. 37 / Fr[ate] Bernardo [Di Vittorio] da Termini / Gua[rdian]o di PP. Capp[ucci]ni.

Nella Chiesa di S. / Francesco di / Paola

- La discesa dalla croce di N. S. Gesù Cristo di V[incenz]o La Barbera del 1605[*] [oggi al Carmelo]

- Una madonna col bambino dipinto nel muro in una / cappella[*]

- Un quadro sopra tela di Vincenzo La Barbera[*]

41, Altri n°. 4 quadretti sopra tela nella volta di Vinc[enz]o / La Barbera[*]

- Una tela grande colla madonna e diversi santi[*].

- Un mezzo busto di S. Francesco di Paola in creta cotta / e poi colorata[*]

- Un quadretto della madonna del Giglio[*] [Cusimano cita anche “un quadro di S. Michele Arcangelo”]

Io qui sottoscritto superiore del Convento di S. / Francesco di Paola dichiaro che gli oggetti d’ar/te segnati dal n°. 38 al n°. 44 restano sotto la mia / custodia e responsabilità – / Fra Francesco di Paola Burgio Correttore [sic]

Nella Chiesa del / Convento della / madonna / del Carmelo

- Un quadro grande sopra tela colla madonna di Porto Salvo [sic, Misericordia di Savona] / di Andrea Quagliata 1633[*]

- Un quadro con S, Giuseppe piallatore, la madonna / e il bambino forse di Deblasio[*]– [sic, Francesco La Quaraisima]

- Un’Annunziata di Vincenzo Labarbera[*] [sic, Nicasio Azzarello e Francesco La Quaraisima]

- Una madonna con S. Nicolò e altri Santi[*]–

- L’albero genealogico di M[ari]a SS. di Vinc[enz]o La Barbera[*]

Io qui sottoscritto superiore del Con-/vento del Carmine dichiaro gli ogget-/ti d’arte segn[at]i dal n°. 45 al n° 49. re/stano sotto la mia custodia e re=/sponsabilità – / Fra Giuseppe Mormino Carm[elitan]o

Dentro il Col-/legio di Ma/ria

- Una tela col Signore e la maddalena, ossia noli / me tangere[*].

- Il Signore ad Emmaus sopra tela[*]– una tele del ricco Epulone[*].

- Una tavola con Gesù Cristo porta la croce / mezza figura.

- Una tela con una S[an].ta Martire.

54.Una tela con Santa Margherita

- Un bambino in cera.//

[p. 50]

- Una S[an].ta monaca in latta di piccola dimensione

- Una testa della bambina in cera

- Una madonna dipinta sopra pietra marmorea

Io qui sottosc[ritt]a superiora del Collegio di Maria, / dichiaro che gli oggetti d’arte segnati dal n°. 50 / al n°. 58 restano sotto la mia custodia e re=/sponsabilità – [firma omessa]

Nella chiesa / di Sant’An=/na

- Un quadro sopra tela con S. Giuseppe e il Bambino[*] [dagli scriventi attribuito a Giuseppe Spatafora jr.]

Io qui sottoscritto su=/periore del conv[ent]o di Sant’Anna dichiaro l’oggetto / d’arte segnato dal n°. 59. / resta sotto la mia custo/dia e responsabilità. / P[ad]re Francesco Pusateri Sup[erior]e

Nella chiesa del / Convento di San / Domenico

- Un marmoreo monumento di Pietro Oxorio Prefetto / degli Spagniuoli, del 1555[*] [oggi nella chiesa del Monte].

- S. Cosimo e Damiano in tela di V[incenz]o La Barbera 1612[*]. [conservato sino alla fine degli anni 50’ nel Museo Civico, danneggiato da infiltrazioni d’acqua, disperso]

- Altro quadro grande con Gesù Cristo che fulmina / l’eresia di V[incenz]o La Barbera 1616[*] [nel Museo Civico]

- Una statua marmorea di Maria S[anti]S[sim]a con bam=/bino del secolo XV[*].[attr. Giorgio da Milano, oggi nella Chiesa Madre, cappella di S. Giuseppe]

- Una madonnina in marmo col Bambino del se=/colo XV altorilievo posto nella scala del d[ett]o / Convento[*] [nel Museo Civico].

Io qui sottoscritto superiore del Convento / di S. Domenico dichiaro che gli oggetti d’ar/te segnati dal n°. 60 al n°. 64 restano sot=/to la mia / custodia e responsabilità / P[adre] Lett[or]e Giovanni Tracuzzi Funz[ionant]e / Priore –

In fede si è redatto in doppio originale il presente ver=/bale, che precedente lettura, viene firmato dal sinda=/co, dall’assessore Anziano e dal Segretario –

- Lo Faso Sindaco

- Celauro

G Benincasa Seg[retari]o