Sui lati dell’attuale sede di rappresentanza del Comune di Montemaggiore Belsito, affacciata su Piazza Roma e un tempo collegata all’antica via delle Prigioni — oggi via Felice Giovannangelo — sono poste due lapidi commemorative che raccontano un capitolo significativo della storia locale e nazionale.

La sostituzione del toponimo sembra risalire proprio al 1919, anno successivo alla fine della Grande Guerra (1915-1918), in concomitanza con la posa della prima lapide dedicata al frate patriota. La cerimonia si svolse il 4 aprile 1919, con la partecipazione delle scolaresche, come segno di rinascita civile e memoria condivisa dopo il conflitto mondiale.

Fu probabilmente grazie all’iniziativa di Lucio Drago — storico locale, scrittore e tipografo, che dal 1926 iniziò a insegnare alle scuole elementari — che si pensò di intitolare l’antica via delle Prigioni a Felice Giovannangelo, trasformando così un luogo dal passato severo in un simbolo di libertà e idealismo.

Le lapidi commemorative sul lato sud e ovest dell’attuale edificio di rappresentanza comunale dove ha sede il Sindaco:

Commemorazione di Felice Giovannangelo da parte delle scolaresche (1919)

A FELICE GIOVANNANGELO

DIMENTICATO MARTIRE DELLA GANCIA

FRANCESCANO E COSPIRATORE

CADUTO IL 4 APRILE 1860

LE SCOLARESCHE

COMMEMORANDOLO NEL 1919

Q.M.P.P.

(Lapide marmorea posta sulla facciata del Palazzo comunale, 1919)

Commemorazione del centenario dell’Unità d’Italia (1960)

A FELICE GIOVANNANGELO

VITTIMA DELLA TIRANNIDE

A SALVATORE CUTRONA

GIOVANNI FELICE

MATTEO PACE

ANGELO RIILI

FILIPPO SALETTA

VINCENZO SCORSONE

ZEFFIRINO TERESI

COMBATTENTI PER LA LIBERTÀ

AGLI ORDINI DI GARIBALDI

IL MUNICIPIO DI MONTEMAGGIORE BELSITO

A PERENNE RICORDO

POSE IL 4 SETTEMBRE 1960

(Lapide marmorea posta sulla facciata del Palazzo comunale, 4 settembre 1960)

Nel cuore dell’entroterra siciliano, a Montemaggiore Belsito, scorre silenziosa ma densa di memoria via Felice Giovannangelo, arteria che attraversa il centro storico fino a confluire nel Corso Re Galantuomo, dedicato a Vittorio Emanuele II, il primo re dell’Italia unita.

Intorno a essa si dirama una mappa di toponimi che raccontano un’epoca di fermento politico e di ideali: via Silvio Pellico, via Rosalino Pilo, via Vincenzo Marchesano. È da quella strada, un tempo via delle Prigioni, che prende avvio un viaggio nella memoria, tra emozione e ricerca storica, alla riscoperta di una figura poco nota ma di grande valore simbolico: Frate Giovannangelo Felice, al secolo Antonino Felice.

Nato e cresciuto a Montemaggiore Belsito, Antonino Felice visse la giovinezza nell’antica via della Chiesa del Purgatorio (oggi via Stazzone), dove si respira ancora l’atmosfera del borgo ottocentesco. Qui maturarono la sua vocazione religiosa e il senso profondo di giustizia sociale che lo condussero a entrare nell’Ordine dei frati minori riformati, assumendo il nome di Giovanni Angelo — poi italianizzato in Felice Giovannangelo nella memoria popolare.

Ma la sua non fu solo una vita di preghiera e penitenza. Come molti uomini del suo tempo, egli fu coinvolto nei sommovimenti politici che attraversavano la Sicilia e il Regno delle Due Sicilie alla vigilia dell’Unità d’Italia.

In un’Italia ancora da immaginare, Frate Giovannangelo credette nel Risorgimento non come negazione della fede, ma come affermazione della dignità del popolo, della libertà e della giustizia.

Il suo destino si compì durante uno degli episodi più drammatici del Risorgimento: la rivolta della Gancia, il 4 aprile 1860.

Nel convento di Santa Maria degli Angeli, a Palermo, insieme ad altri confratelli, Giovannangelo offrì rifugio a un gruppo di patrioti guidati da Francesco Riso, pronti a insorgere contro il governo borbonico.

Il piano prevedeva di suonare le campane del convento per dare il segnale dell’insurrezione, ma la congiura fu scoperta. All’alba i soldati borbonici irruppero nella Gancia, compiendo una carneficina. Frate Giovannangelo fu ucciso a colpi di fucile: morì da martire del Risorgimento, poche settimane prima dello sbarco dei Mille a Marsala.

Per lungo tempo la memoria di Felice Giovannangelo rimase ai margini della storiografia ufficiale.

Grazie però al lavoro appassionato di Filippo Licata e mio, autori della biografia Mormoranti delle calde preghiere, la sua vicenda è stata restituita alla luce come simbolo di una fede che si fece azione civile.

Come osserva il prof. Michelangelo Ingrassia dell’Università di Palermo nella sua presentazione dell’opera, lo studio dei Licata rappresenta “un viaggio sentimentale e intellettuale che intreccia microstoria e macrostoria”, collocando Giovannangelo accanto a figure come Silvio Pellico, Rosalino Pilo e Vincenzo Marchesano — nomi che risuonano nelle strade di Montemaggiore e nella storia del Risorgimento.

La biografia di Giovannangelo invita a riflettere sul contributo di tanti religiosi che sostennero il Risorgimento, interpretandolo come compimento degli ideali evangelici di libertà e dignità umana.

Come ricordava Paolo Mieli in un celebre articolo del Corriere della Sera (8 marzo 2011), il rapporto tra Chiesa e Risorgimento fu spesso “una ferita aperta”, ma figure come quella di Felice Giovannangelo dimostrano che fede e impegno civile potevano coesistere, uniti da una visione comune di giustizia e speranza.

A Montemaggiore Belsito la memoria del frate patriota non vive solo nei libri, ma si legge nelle pietre e nei nomi delle strade.

È significativo che la via a lui intitolata conduca al Corso Re Galantuomo, quasi a segnare un simbolico filo che lega la storia di un umile frate alla nascita del Regno d’Italia.

Fino al 1977, all’estremità della via, sorgeva il carcere mandamentale, da cui dipendevano i comuni di Aliminusa, Sclafani Bagni e Caltavuturo: un edificio che, dopo la demolizione, lasciò spazio al nuovo palazzo comunale, segno di un’evoluzione civile — dal luogo di reclusione a quello di rappresentanza democratica.

Frate Felice Giovannangelo fu un uomo del suo tempo, ma anche oltre il suo tempo: un religioso che pregava, sognava e agiva.

Morì credendo in un ideale di libertà e giustizia, incarnando lo spirito più autentico del Risorgimento.

Grazie al lavoro di Santi e Filippo Licata e all’analisi appassionata di studiosi come Michelangelo Ingrassia, oggi la sua figura è restituita alla memoria collettiva come quella di un frate, un patriota e un martire — uno di quei Siciliani che contribuirono davvero a fare l’Italia.

Santi Licata

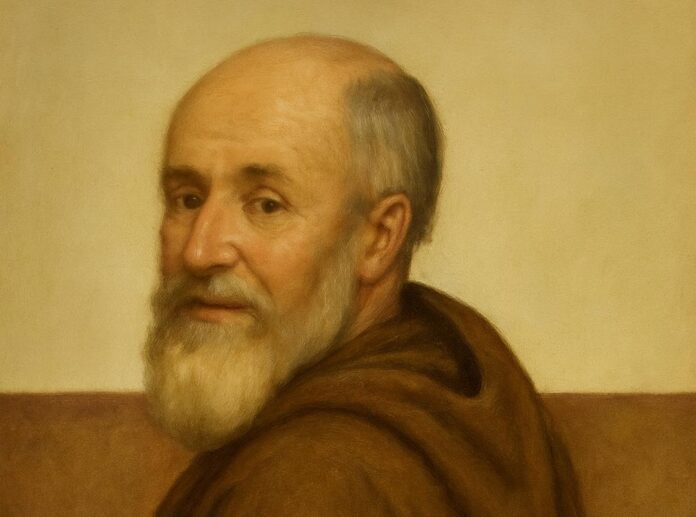

L’immagine di Frate Giovannangelo è una rielaborazione digitale di un disegno a matita di Filippo Licata, creata con l’assistenza di OpenAI.