Qualche settimana fa, sul mio profilo Instagram @torregrossaedoardo, ho chiesto ai miei follower: A quale evento storico vorreste assistere, se poteste viaggiare nel tempo senza essere visti?”

Tra le risposte, una mi ha colpito più delle altre: Canossa. Siamo nel gennaio del 1077. L’imperatore Enrico IV, scomunicato da papa Gregorio VII, attraversa le Alpi in pieno inverno per chiedere il perdono papale. Rimane per tre giorni fuori dal castello di Matilde di Canossa, scalzo nella neve, finché — grazie alla mediazione di Matilde e dell’abate Ugo di Cluny — il papa acconsente a riceverlo.

È uno dei momenti più celebri del Medioevo: il simbolo dello scontro tra potere spirituale e potere politico. Ma più che il racconto, è l’immagine di Canossa a rivelare qualcosa di profondo.

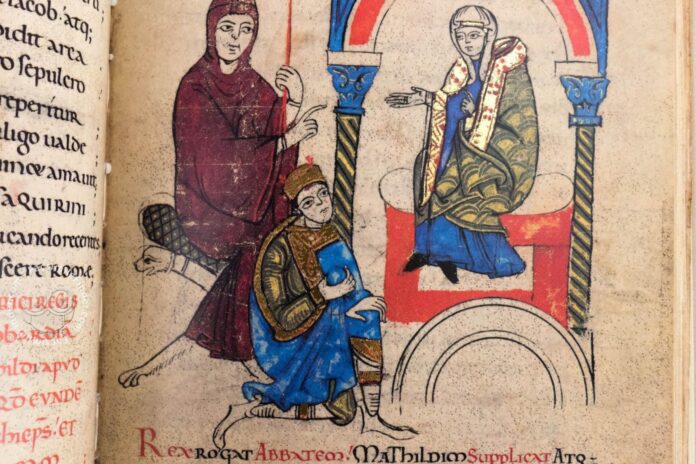

In una miniatura tratta dal Donizone, il monaco che narrò la vita di Matilde, vediamo Enrico inginocchiato, Ugo di Cluny in piedi, e Matilde in trono. Eppure, è minuscola: ha la stessa statura di Enrico, l’imperatore umiliato, e i suoi piedi non toccano terra.

Chi domina la scena è l’abate, altissimo. Sotto l’immagine, una scritta in latino recita: “Rex rogat abbatem, Mathildim supplicat atque.” “Il re invoca l’aiuto dell’abate e nello stesso tempo supplica Matilde.”

Poche parole, ma potenti.

Perché anche nella rappresentazione visiva del potere, le gerarchie medievali restano intatte: prima l’uomo, poi la donna; prima l’autorità religiosa, poi quella laica. Eppure, senza Matilde di Canossa, quell’incontro non sarebbe mai accaduto.

La sua figura, pur ridotta nelle dimensioni, è il fulcro nascosto dell’intera scena. È la donna dimenticata che tiene insieme il fragile equilibrio tra fede e politica, tra umiliazione e perdono.

E forse, guardando quella miniatura, ci accorgiamo che la storia non è fatta solo da chi occupa il centro della scena, ma anche da chi — con discrezione — ne rende possibile il corso.

Edoardo Torregrossa